Nos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, vou aproveitar o tempo livre para escrever uma série de artigos sobre diversas tendências que enxerguei na indústria de games em 2011. Seja nas particularidades dos lançamentos, da imprensa ou da reação do público, pretendo dar uma geral no que aconteceu no ano além de simplesmente listar tudo o que saiu e quais foram os melhores jogos (isso vem depois).

Nos últimos anos, especialmente após a transição para os consoles de jogos em alta definição (PS3 e Xbox 360), tornou-se um lugar comum dizer que a indústria japonesa de games perdeu espaço no mercado mundial. De fato, os desenvolvedores locais tiveram muitos problemas para assimilar os novos parâmetros técnicos e visuais que se espera de um jogo de alto padrão hoje em dia, e ainda por cima os desenvolvedores ocidentais aprenderam a fazer games extensos e com mundos virtuais “abertos”, cheios de possibilidades, que são o exato oposto da tendência japonesa de valorizar um bom drama linear (“bom drama” no sentido de “bem dramático”, não necessariamente de “bom roteiro”). Além disso, o mercado ocidental se afastou ainda mais do japonês ao desenvolver duas facetas que só agora estão começando a interessar, e aos poucos, o público nipônico: multijogador online (local via PSP é outra história) e tiro em 1ª pessoa.

Nos últimos anos, especialmente após a transição para os consoles de jogos em alta definição (PS3 e Xbox 360), tornou-se um lugar comum dizer que a indústria japonesa de games perdeu espaço no mercado mundial. De fato, os desenvolvedores locais tiveram muitos problemas para assimilar os novos parâmetros técnicos e visuais que se espera de um jogo de alto padrão hoje em dia, e ainda por cima os desenvolvedores ocidentais aprenderam a fazer games extensos e com mundos virtuais “abertos”, cheios de possibilidades, que são o exato oposto da tendência japonesa de valorizar um bom drama linear (“bom drama” no sentido de “bem dramático”, não necessariamente de “bom roteiro”). Além disso, o mercado ocidental se afastou ainda mais do japonês ao desenvolver duas facetas que só agora estão começando a interessar, e aos poucos, o público nipônico: multijogador online (local via PSP é outra história) e tiro em 1ª pessoa.

Porém, é da natureza humana demorar para perceber mudanças. Assim como os próprios desenvolvedores japoneses demoraram um pouco para assimilar as diferenças de expectativa do público ocidental nesta geração, muitos gamers e analistas ainda não perceberam que as sementes da próxima leva de designers criativos japoneses já estão plantadas há algum tempo. Por exemplo, pelo menos dois jogos japoneses do ano passado se infiltraram em listas de melhores do ano: Bayonetta, que revitaliza um gênero clássico japonês, o beat’em up, de uma maneira que nenhum desenvolvedor ocidental foi capaz; e Vanquish, que fez o mesmo com um gênero tipicamente ocidental, o jogo de tiro em 3ª pessoa com cobertura. É claro que, aos olhos ocidentais, esses jogos ainda eram claramente nipônicos, e talvez por isso mesmo não tenham vendido tanto quanto mereciam… Mas o importante é que eles representaram um sopro de criatividade essencial e mostraram que os desenvolvedores japoneses estão aprendendo, sim, a lidar com HD, com o poder de processamento dos consoles atuais (Vanquish em especial é acachapante em termos de direção de arte e efeitos visuais), e com outros gêneros além de RPGs por turno com encontros aleatórios.

Porém, é da natureza humana demorar para perceber mudanças. Assim como os próprios desenvolvedores japoneses demoraram um pouco para assimilar as diferenças de expectativa do público ocidental nesta geração, muitos gamers e analistas ainda não perceberam que as sementes da próxima leva de designers criativos japoneses já estão plantadas há algum tempo. Por exemplo, pelo menos dois jogos japoneses do ano passado se infiltraram em listas de melhores do ano: Bayonetta, que revitaliza um gênero clássico japonês, o beat’em up, de uma maneira que nenhum desenvolvedor ocidental foi capaz; e Vanquish, que fez o mesmo com um gênero tipicamente ocidental, o jogo de tiro em 3ª pessoa com cobertura. É claro que, aos olhos ocidentais, esses jogos ainda eram claramente nipônicos, e talvez por isso mesmo não tenham vendido tanto quanto mereciam… Mas o importante é que eles representaram um sopro de criatividade essencial e mostraram que os desenvolvedores japoneses estão aprendendo, sim, a lidar com HD, com o poder de processamento dos consoles atuais (Vanquish em especial é acachapante em termos de direção de arte e efeitos visuais), e com outros gêneros além de RPGs por turno com encontros aleatórios.

E se a semente estava plantada em 2010, ela germinou em 2011, pelo menos em parte. Além de jogos novos de altíssima qualidade vindos do Japão, ainda tivemos relançamentos de clássicos nipônicos da geração passada em HD – alguns que passaram batidos por muita gente e hoje figuram como inspiração para qualquer designer de games sério, em qualquer lugar do mundo. E entre o passado refeito e o presente promissor, dá para arriscar dizer que na próxima geração, provavelmente, os japoneses não apenas vão dar uma largada melhor, como podem ser os principais responsáveis pelas maiores inovações formais em design, senão em termos técnicos. Até porque mesmo em 2011 isso quase foi uma verdade. Senão, vejamos:

O melhor do Kinect vem do Japão

Uma das primeiras obras japonesas interessantes do ano foi, também, uma das melhores experiências para o Kinect, senão a melhor: Child of Eden. Embora o esqueleto do jogo siga a tradição de Rez, jogo anterior da mesma Q Entertainment, a integração ao acessório mais bem-sucedido em vendas nessa geração e a qualidade artística-sonora-visual do game o elevam acima de uma mera continuação obrigatória de geração seguinte. A imersão no mundo de Eden é muito maior quando se pode interagir com o cenário e atirar nos vírus virtuais em pé e usando as mãos, e a barragem de efeitos visuais e sonoros transformam Child of Eden em uma mini-rave trance da qual é impossível não sair eufórico, a não ser que você odeie música eletrônica. Chega a ser curioso, inclusive, que um dos poucos jogos pensados mesmo para Kinect e que não se inspiram no que já fez sucesso no Wii, como coletâneas de esportes e jogos de dança, tenha vindo do Japão – um país em que o Xbox 360 vende menos do que o PS2.

Uma das primeiras obras japonesas interessantes do ano foi, também, uma das melhores experiências para o Kinect, senão a melhor: Child of Eden. Embora o esqueleto do jogo siga a tradição de Rez, jogo anterior da mesma Q Entertainment, a integração ao acessório mais bem-sucedido em vendas nessa geração e a qualidade artística-sonora-visual do game o elevam acima de uma mera continuação obrigatória de geração seguinte. A imersão no mundo de Eden é muito maior quando se pode interagir com o cenário e atirar nos vírus virtuais em pé e usando as mãos, e a barragem de efeitos visuais e sonoros transformam Child of Eden em uma mini-rave trance da qual é impossível não sair eufórico, a não ser que você odeie música eletrônica. Chega a ser curioso, inclusive, que um dos poucos jogos pensados mesmo para Kinect e que não se inspiram no que já fez sucesso no Wii, como coletâneas de esportes e jogos de dança, tenha vindo do Japão – um país em que o Xbox 360 vende menos do que o PS2.

Tarantino e Rodriguez de olhos puxados

Pouco depois, tivemos Shadows of the Damned, a mais nova loucura conceitual de Suda 51 (No More Heroes, Killer 7), agora acompanhado de outros luminares da indústria japonesa de jogos, como Shinji Mikami (Resident Evil, o citado Vanquish) e Akira Yamaoka (Silent Hill). Curiosamente, é a união de um designer japonês cujos games nunca venderam muito no Ocidente, mesmo sendo obcecados por coisas ocidentais (rock n’ roll, jaquetas de couro, luta livre, violência à Tarantino/Rodriguez), com dois profissionais que conseguiram criar franquias de apelo ocidental. O resultado reflete o trabalho de todos eles: Shadows of the Damned é um jogo de tiro em 3ª pessoa a la Resident Evil, com trilha sonora climática e efeitos reaproveitados de Silent Hill e o senso de humor doentio e peculiar de Suda.

Pouco depois, tivemos Shadows of the Damned, a mais nova loucura conceitual de Suda 51 (No More Heroes, Killer 7), agora acompanhado de outros luminares da indústria japonesa de jogos, como Shinji Mikami (Resident Evil, o citado Vanquish) e Akira Yamaoka (Silent Hill). Curiosamente, é a união de um designer japonês cujos games nunca venderam muito no Ocidente, mesmo sendo obcecados por coisas ocidentais (rock n’ roll, jaquetas de couro, luta livre, violência à Tarantino/Rodriguez), com dois profissionais que conseguiram criar franquias de apelo ocidental. O resultado reflete o trabalho de todos eles: Shadows of the Damned é um jogo de tiro em 3ª pessoa a la Resident Evil, com trilha sonora climática e efeitos reaproveitados de Silent Hill e o senso de humor doentio e peculiar de Suda.

Shadows of the Damned é a história de um caçador de demônios mexicano, saído diretamente de um filme de Robert Rodriguez, que tem sua namorada raptada e precisa descer ao inferno para buscá-la. A visão do inferno de Suda não tem precedentes em nenhuma mídia: cabeças de bode que servem como lanternas, grades mágicas seladas feitas de pentelhos (sim, pentelhos), um demônio-caveira que se transforma em uma tocha e diversas armas… E ainda por cima, trata-se de uma história básica de resgate heróico, uma versão from hell (literalmente) e sarcástica de todos os jogos do Mario tentando salvar a princesa Peach – com direito, sim, a momentos “ela está em outro ‘castelo'”; basta prestar atenção para sacar. Junte a isso uma jogabilidade sólida e uma série de mecânicas inéditas interessantes – entre elas, a escuridão como algo que lhe causa dano, mas que precisa ser encarada e manipulada para avançar na jornada – e você tem um dos melhores jogos do ano, e dos menos previsíveis em toda essa geração.

Os japoneses deles são mais maduros que os nossos

Nós, ocidentais, adoramos sacanear as idiossincrasias sexuais dos japoneses. Na nossa cabeça, todos têm tara por colegiais, cheirar calcinha, tentáculos em hentai e afins. A grande hipocrisia disso tudo é fingir que nós não temos equivalentes: snuff films, taras sadomasô, concurso de camisa branca molhada, Carnaval, redes de pedofilia, pornô na Internet para nerds que moram com os pais aos 35 anos… E no mundo dos games há uma dinâmica equivalente. Gostamos de apontar para Dead or Alive e dating sims, mas nos recusamos a notar que menos de 5% das pessoas envolvidas em estúdios desenvolvedores nos EUA são mulheres, e como isso se reflete nos jogos que são produzidos. Isso sem contar que, pelo menos, os japoneses não têm a tara por guerra e por machões bombados badass que nós temos. Tara por tara, eu prefiro as japonesas (pedofilia e Rapelay à parte, claro). A verdade é que, tanto aqui quanto lá, games são feitos predominantemente por homens com um pé na adolescência tardia. A diferença é que lá na terra do sol nascente ainda há espaço para um jogo que trate de um assunto maduro, como relacionamentos amorosos, traição e casamento, sem transformá-lo em fan service para nerds e/ou otakus punheteiros.

Nós, ocidentais, adoramos sacanear as idiossincrasias sexuais dos japoneses. Na nossa cabeça, todos têm tara por colegiais, cheirar calcinha, tentáculos em hentai e afins. A grande hipocrisia disso tudo é fingir que nós não temos equivalentes: snuff films, taras sadomasô, concurso de camisa branca molhada, Carnaval, redes de pedofilia, pornô na Internet para nerds que moram com os pais aos 35 anos… E no mundo dos games há uma dinâmica equivalente. Gostamos de apontar para Dead or Alive e dating sims, mas nos recusamos a notar que menos de 5% das pessoas envolvidas em estúdios desenvolvedores nos EUA são mulheres, e como isso se reflete nos jogos que são produzidos. Isso sem contar que, pelo menos, os japoneses não têm a tara por guerra e por machões bombados badass que nós temos. Tara por tara, eu prefiro as japonesas (pedofilia e Rapelay à parte, claro). A verdade é que, tanto aqui quanto lá, games são feitos predominantemente por homens com um pé na adolescência tardia. A diferença é que lá na terra do sol nascente ainda há espaço para um jogo que trate de um assunto maduro, como relacionamentos amorosos, traição e casamento, sem transformá-lo em fan service para nerds e/ou otakus punheteiros.

Catherine chegou no meio do ano para explodir mentes: o que diabo era aquilo? Um trintão preguiçoso tendo pesadelos com blocos de empilhar, cercados por ovelhas falantes em duas patas? Como assim pessoas estão morrendo nesses pesadelos? E ainda por cima, como os tais puzzles podiam ser tão difíceis? Catherine coloca o jogador no centro de algumas dicotomias – ordem x caos, casar x curtir a vida, a mulher séria e trabalhadora x a voluptuosa e inconsequente, e assim por diante – e pede que ele faça escolhas e responda perguntas. Elas podem não fazer uma enorme diferença no progresso do jogo (embora definam o final, é claro), mas o grande ponto de Catherine é não julgar o jogador. O elenco de personagens reforça isso, ao incluir desde figuras impossíveis que cumprem um papel mítico (as duas velhinhas gêmeas, por exemplo) até pessoas comuns com suas opiniões sobre os temas centrais, cobrindo o máximo de posturas possíveis. Além disso, o jogo consegue o feito de colocar o jogador na pele do protagonista não só pela história envolvente, mas pela jogabilidade: escalar os tais blocos nos pesadelos é uma das coisas mais tensas que você jamais fará em um videogame, e ao final de cada fase, sairá tão mentalmente esgotado quanto Vincent, o protagonista, acorda na manhã seguinte. Além de ser o jogo mais maduro a sair em muito tempo, Catherine consegue uma sinergia entre narrativa, cenário, jogabilidade e imersão que nenhum outro jogo conseguiu nesta geração, mesmo com todo o avanço tecnológico.

Cores a serviço da psicodelia e o futuro do beat’em up

Uma das maiores críticas aos jogos japoneses tem a ver com manias estéticas, como o traço mangá/anime, os cabelos espetados e figurinos coloridos afins ou espadas gigantescas. Pouca gente se atenta, porém, de que os games ocidentais têm suas manias semelhantes. Por exemplo, Fallout, Borderlands e Rage podem ser tecnicamente muito bem desenhados, mas todos seguem uma visão muito ocidental e já formulaica do que seria um mundo devastado/desolado (contraste com Resistance 3 ou Enslaved para outras visões pós- ou semi-apocalípticas). Para cada espada de seis metros em um jogo japonês, há uma arma de cano impossivelmente longo em games de tiro ocidentais, ou coisas ainda mais inviáveis no mundo real, como uma motoserra na ponta de um rifle. De novo, assim como no caso da maturidade, mencionado acima, o roto não pode falar do rasgado, pois ambas as indústrias ainda refletem exatamente as particularidades e a idade mental de quem faz a maioria dos jogos.

Uma das maiores críticas aos jogos japoneses tem a ver com manias estéticas, como o traço mangá/anime, os cabelos espetados e figurinos coloridos afins ou espadas gigantescas. Pouca gente se atenta, porém, de que os games ocidentais têm suas manias semelhantes. Por exemplo, Fallout, Borderlands e Rage podem ser tecnicamente muito bem desenhados, mas todos seguem uma visão muito ocidental e já formulaica do que seria um mundo devastado/desolado (contraste com Resistance 3 ou Enslaved para outras visões pós- ou semi-apocalípticas). Para cada espada de seis metros em um jogo japonês, há uma arma de cano impossivelmente longo em games de tiro ocidentais, ou coisas ainda mais inviáveis no mundo real, como uma motoserra na ponta de um rifle. De novo, assim como no caso da maturidade, mencionado acima, o roto não pode falar do rasgado, pois ambas as indústrias ainda refletem exatamente as particularidades e a idade mental de quem faz a maioria dos jogos.

E aí me vem El Shaddai: Ascension of the Metatron e busca inspiração narrativa em escritos apócrifos judaico-cristãos (o Livro de Enoque) e colore o jogo todo – não como em Final Fantasy, e sim uma espécie de versão em aquarela interativa da psicodelia sessentista mais rasgada, bem Yellow Submarine mesmo. Os mais apressados e tarados por pixels por polegada vão apontar que o jogo poderia, em termos visuais, ter sido feito na era PS2, mas isso não interessa: El Shaddai, assim como Okami, é uma prova de que a direção de arte em games ainda tem muito território a explorar. Além disso, o jogo capitaneia uma tendência recente para beat’em up/hack n’ slash que vai na contramão do que se instituiu na geração passada, principalmente com God of War: chega de 367 combos dos quais você irá usar 4, se tanto, e chega de combinações escalafobéticas de botões na linha “aperte X três vezes rapidamente enquanto segura o gatilho direito e o analógico para baixo, gira o controle e solta um pum”. Em El Shaddai, assim como nos dois Batman recentes e, de maneira bem mais limitada, a série Assassin’s Creed, o combate tem tudo a ver com momento/tempo de pressionamento. Os comandos em si são poucos: usa-se dois ou três botões apenas, talvez um dos gatilhos para bloquear/modificar os botões, e está bom demais. O resto é a sua capacidade de entender o que está acontecendo, mais do que de reagir rápido com qualquer combinação maluca que lembrar. Se alguém quiser acabar de vez com o esmagamento de botões, é bom prestar atenção em El Shaddai.

Recriando a fórmula

Um dos maiores pontos de fricção entre a mentalidade ocidental e a oriental para games é o gênero de RPGs. Acho que não preciso me estender aqui na diferenças entre, digamos, Final Fantasy e Mass Effect, ou Dragon Quest e Fallout. O que muita gente não percebe é que os japoneses não continuam fazendo RPGs lineares, sem escolhas e com sistemas de batalha por turno somente por falta de ideias, e sim porque eles vendem bem no Japão. Por mais que Skyrim tenha vendido bem no ocidente, aqui os RPGs ainda são um gênero secundário em termos de vendas, perdendo pelo menos para shooters e jogos de esporte; enquanto isso, no Japão, RPGs ainda “ruleiam”. Ou seja, a comparação correta talvez não seja, na verdade, entre Final Fantasy XIII e The Witcher 2, e sim entre Dragon Quest IX e Call of Duty: Modern Warfare 3 – dois jogos que repisam pela enésima vez uma fórmula que dá muito certo na região onde foram criados. Se Modern Warfare 3 vende em um território maior, é uma questão cultural que corre em paralelo às questões de design e (falta de) inovação, independente do gênero ao qual cada jogo pertence.

Um dos maiores pontos de fricção entre a mentalidade ocidental e a oriental para games é o gênero de RPGs. Acho que não preciso me estender aqui na diferenças entre, digamos, Final Fantasy e Mass Effect, ou Dragon Quest e Fallout. O que muita gente não percebe é que os japoneses não continuam fazendo RPGs lineares, sem escolhas e com sistemas de batalha por turno somente por falta de ideias, e sim porque eles vendem bem no Japão. Por mais que Skyrim tenha vendido bem no ocidente, aqui os RPGs ainda são um gênero secundário em termos de vendas, perdendo pelo menos para shooters e jogos de esporte; enquanto isso, no Japão, RPGs ainda “ruleiam”. Ou seja, a comparação correta talvez não seja, na verdade, entre Final Fantasy XIII e The Witcher 2, e sim entre Dragon Quest IX e Call of Duty: Modern Warfare 3 – dois jogos que repisam pela enésima vez uma fórmula que dá muito certo na região onde foram criados. Se Modern Warfare 3 vende em um território maior, é uma questão cultural que corre em paralelo às questões de design e (falta de) inovação, independente do gênero ao qual cada jogo pertence.

Isso dito, como sempre acontece nesses momentos, as pessoas que mais reclamam da falta de inovação em um gênero são as que menos contribuem para que a coisa mude, ignorando solenemente os jogos que são diferentes no fim das contas. Enquanto no ocidente só se fala em Battlefield x Modern Warfare e se ignora os diversos outros FPS não-militares do ano, quase ninguém deu bola para Resonance of Fate no ano passado e Xenoblade Chronicles em 2011 – dois RPGs que partem sim da fórmula básica japonesa de universos excêntricos com personagens de anime em lutas por turno, mas que ao mesmo tempo injetam diversas novidades que os tornam modernos e mais palatáveis ao público ocidental. Xenoblade em especial tem mundo aberto, estrutura de missões mais livre e um ecossistema que reage realisticamente – isto é, você vê todos os inimigos de longe, pode evitá-los à vontade e, se chegar perto, eles reagirão de acordo com a sua natureza (nem todos são hostis). O jogo teve notas acima de 90 – um patamar parecido com as de Skyrim, por exemplo – mas dificilmente será sequer indicado para qualquer prêmio de RPG do ano, quanto mais ganhá-lo. Assim fica fácil sustentar a diferença cultural: quando um jogo a quebra, ele é solenemente ignorado em prol de um RPG ocidental quase idêntico ao seu antecessor, porém tecnicamente aprimorado.

Desconstruindo a fantasia medieval e o molde tradicional de narrativa

Os fãs de RPGs ocidentais adoram apontar para os mundos abertos e extensos, a quantidade de missões paralelas e as opções profundas de personalização dos personagens, mas se esquecem de perceber que uma série de outras coisas está virando clichê nos jogos de fantasia medieval. Inventários excessivamente complexos (basta ver como Dragon Age II e Dungeon Siege III foram criticados por tentar simplificá-los), falta de direção na trama, cenários previsíveis inspirados em Tolkien e incentivo à nerdice generalizada (ver marmanjos barbados reproduzindo os gritos de guerra nórdicos de Skyrim é algo emblemático). Além disso, há algumas coisas que precisavam ser contestadas a essa altura, como ter todas as missões conferidas por NPCs depois de monólogos irreais (“Olá grande aventureiro! Não nos conhecemos, mas como você é um herói, poderia ir buscar item X pra mim?”) ou insistir em métodos de entrega de informações que “param” o jogo e o reduzem a uma interatividade quase nula (como os livros encontrados em N jogos do gênero, especialmente em Dragon Age e Elder Scrolls). Por sorte, ainda existe gente experimentando com o reverso completo da moeda – e gente do Japão.

Os fãs de RPGs ocidentais adoram apontar para os mundos abertos e extensos, a quantidade de missões paralelas e as opções profundas de personalização dos personagens, mas se esquecem de perceber que uma série de outras coisas está virando clichê nos jogos de fantasia medieval. Inventários excessivamente complexos (basta ver como Dragon Age II e Dungeon Siege III foram criticados por tentar simplificá-los), falta de direção na trama, cenários previsíveis inspirados em Tolkien e incentivo à nerdice generalizada (ver marmanjos barbados reproduzindo os gritos de guerra nórdicos de Skyrim é algo emblemático). Além disso, há algumas coisas que precisavam ser contestadas a essa altura, como ter todas as missões conferidas por NPCs depois de monólogos irreais (“Olá grande aventureiro! Não nos conhecemos, mas como você é um herói, poderia ir buscar item X pra mim?”) ou insistir em métodos de entrega de informações que “param” o jogo e o reduzem a uma interatividade quase nula (como os livros encontrados em N jogos do gênero, especialmente em Dragon Age e Elder Scrolls). Por sorte, ainda existe gente experimentando com o reverso completo da moeda – e gente do Japão.

Demon’s Souls e Dark Souls são vendidos como jogos difíceis e pesados em termos de clima, mas o combate extremamente preciso e o hábito de ignorar muitos dos clichês originários de Tolkien (nada de elfos e anões, nada de “irmandade” de porra nenhuma) são apenas dois dos muitos acertos desses dois jogos. Reparem que, aqui, o inventário é relativamente simplificado, os diálogos são limitadíssimos, e as “missões” existem apenas na medida em que o jogador se dispor a explorar o mundo. Os habitantes dos mundos de Demon’s e Dark Souls são pessoas de poucas palavras, exatamente como reagiriam pessoas vivendo em reinos sob situações tão precárias. O jogo não te entrega nada na mão e, assim, deixa um espaço narrativo gigantesco para que a trama seja a jornada do jogador, e não de um personagem pré-escrito – e melhor, esse espaço será preenchido através das mecânicas de jogo, não no input relativamente estéril de escolher opção A ou B em uma caixa de diálogo que não irá mudar a história principal de qualquer maneira. Aqui, a trama é a sua história; mesmo quase sem diálogos, personagens e afins, minha história de Dark Souls sempre envolverá uma primeira luta contra chefe com a ajuda de um desconhecido, o assassinato premeditado de um NPC que poderia me ajudar depois, e inúmeras voltas em Undead Burg sem me dar conta de usar flechas; para cada outro jogador, ela será diferente, mas tão misteriosa quanto.

Ensinando como revitalizar uma sequência

Um dos maiores mimimis da imprensa de games e dos jogadores descolados nos últimos anos foi reclamar da quantidade de sequências – algo especialmente notável pela quantidade de “3s” em 2011 (Resistance, Uncharted, Battlefield, Modern Warfare, Gears of War e por aí vai). O problema é que, por mais que isso indique o quanto a indústria resolveu apostar no seguro esse ano, colocar todos no mesmo saco serve apenas para borrar as distinções entre sequências que realmente aprimoram/trazem algo de novo e as que só satisfazem a sede do consumidor por mais um jogo daquela franquia. Mas volto a esse assunto em outro artigo: no momento, o ponto é que a indústria que mais se aproveita do formato sequência anual, hoje em dia, é a ocidental. Sim, temos alguma espécie de Mario todo ano, e se bobear a Capcom logo fará o mesmo com Resident Evil… Mas no geral, os japoneses são bem mais cuidadosos com as suas franquias de sucesso, seja demorando anos para lançar algo (Final Fantasy) ou em uma média de dois anos em plataformas diferentes (Monster Hunter).

Um dos maiores mimimis da imprensa de games e dos jogadores descolados nos últimos anos foi reclamar da quantidade de sequências – algo especialmente notável pela quantidade de “3s” em 2011 (Resistance, Uncharted, Battlefield, Modern Warfare, Gears of War e por aí vai). O problema é que, por mais que isso indique o quanto a indústria resolveu apostar no seguro esse ano, colocar todos no mesmo saco serve apenas para borrar as distinções entre sequências que realmente aprimoram/trazem algo de novo e as que só satisfazem a sede do consumidor por mais um jogo daquela franquia. Mas volto a esse assunto em outro artigo: no momento, o ponto é que a indústria que mais se aproveita do formato sequência anual, hoje em dia, é a ocidental. Sim, temos alguma espécie de Mario todo ano, e se bobear a Capcom logo fará o mesmo com Resident Evil… Mas no geral, os japoneses são bem mais cuidadosos com as suas franquias de sucesso, seja demorando anos para lançar algo (Final Fantasy) ou em uma média de dois anos em plataformas diferentes (Monster Hunter).

Vide o caso de Legend of Zelda. Ocidentais adoram dizer que se trata do mesmo jogo, mas isso só tem alguma lógica em comparação com o tipo de game que se faz no ocidente; da perspectiva de quem joga shooters ou RPGs como Skyrim frequentemente, Zelda sempre parecerá o mesmo jogo apenas por ser Zelda – mais ou menos como Fifa e PES são sempre a mesma coisa para quem não gosta de games de esporte/futebol. O diabo é que o rigor analítico, esse maldito carrasco dos jornalistas preguiçosos, demanda que avaliemos cada Zelda também em relação à própria série – não é assim que se faz para notar que Call of Duty é igual todo ano? E ao olhar para Skyward Sword, as diferenças para os anteriores são gritantes. Zelda não é princesa? Eles vivem em um reino no céu? Não tem master sword? Agora tem barra de stamina? Link consegue escalar e se pendurar? A transição de um mundo a outro envolve vôo em pássaros? As dungeons são interconectadas em níveis que vão sendo liberados, como em Demon’s Souls? Há upgrade de itens? E, principalmente, agora você pode usar o Wii Motion Plus para finalmente jogar com um escudo na mão e a espada na outra, em um nível de imersão e fantasia de infância realizada sem precedentes? Se Modern Warfare 3 tivesse metade das novidades que Skyward Sword tem, ninguém iria reclamar dele…

O resgate de clássicos modernos pouco usuais

O ano foi prolífico em relançamentos em HD – o que é um assunto para outro artigo, também – e os japoneses contribuíram com uma parcela dessa nostalgia. O legal, no caso dos lançamentos nipônicos, é que em vez de meras trilogias relançadas para quem não as jogou na era PS2 – como Prince of Persia, Tomb Raider ou Sly Cooper – temos games com design único e que, francamente, precisavam ser “copiados” com mais frequência. Ou seja, trata-se também de uma questão de resgate histórico, antes que o design de games seja totalmente ditado pelos shooters e pelos RPGs intermináveis de fantasia medieval de sempre.

O ano foi prolífico em relançamentos em HD – o que é um assunto para outro artigo, também – e os japoneses contribuíram com uma parcela dessa nostalgia. O legal, no caso dos lançamentos nipônicos, é que em vez de meras trilogias relançadas para quem não as jogou na era PS2 – como Prince of Persia, Tomb Raider ou Sly Cooper – temos games com design único e que, francamente, precisavam ser “copiados” com mais frequência. Ou seja, trata-se também de uma questão de resgate histórico, antes que o design de games seja totalmente ditado pelos shooters e pelos RPGs intermináveis de fantasia medieval de sempre.

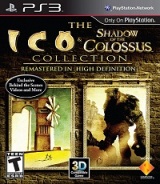

Por exemplo, toda uma geração de gamers “dedicados” que desprezou o Wii poderia ter ficado sem experimentar mais uma quase-obra-prima de Suda 51, No More Heroes – e portanto não aprenderiam como controles de movimento podem ser bem implementados em jogo de beat ‘em up, ou não perceberiam que nós precisamos de um pouco mais de Tarantino e menos Michael Bay nessa indústria vital (e, em último caso, a versão PS3 permite jogar com o controle normal, então toma!). Também há casos como o meu, de quem pulou gerações inteiras e nunca teve um PSP e, com isso, não pôde experimentar a série Metal Gear Solid e sua fusão única de espionagem, drama no talo, jogabilidade complexa e minuciosa e lutas com alguns dos chefes mais bizarros já criados. Por fim, com essa enxurrada de cenários pós-apocalípticos e hiperrealistas em shooters espaciais, aventuras e RPGs ocidentais, alguém precisa nos lembrar que games podem ser mais contemplativos e inteligentes – como fez The Ico & Shadow of the Colossus Collection, dois jogos que marcam um contraponto japonês ao papel que Portal representa nos games ocidentais.

A perspectiva de futuro

E se os japoneses andam voltando a acertar a mão até mesmo no que escolhem relançar, as perspectivas de futuro são boas, não? De fato. Claro que alguns desses jogos podem se provar aquém das promessas, mas de uma coisa eles não parecem sofrer: falta de ambição. Os dois mais aparentemente comuns são, talvez não por coincidência, da Capcom: Asura’s Wrath e Dragon’s Dogma. O primeiro promete uma espécie de God of War à japonesa, tanto em escala quanto em temática; a esperança de inovação está na direção de arte e no combate, que se seguir a tendência recente de beat’em ups, será menos complexo e mais profundo. Falta saber se o povo que chora tanto que os jogos japoneses “não são do gosto ocidental o suficiente” vai acabar reclamando justamente da Capcom se inspirar em um sucesso ocidental… Já Dragon’s Dogma pode ser qualquer coisa, de um novo Monster Hunter a um complexo mundo aberto de ação que jogará fora toda a gordura desnecessária de um Skyrim para se concentrar no que a maioria realmente quer daquele jogo: caçar dragões.

E se os japoneses andam voltando a acertar a mão até mesmo no que escolhem relançar, as perspectivas de futuro são boas, não? De fato. Claro que alguns desses jogos podem se provar aquém das promessas, mas de uma coisa eles não parecem sofrer: falta de ambição. Os dois mais aparentemente comuns são, talvez não por coincidência, da Capcom: Asura’s Wrath e Dragon’s Dogma. O primeiro promete uma espécie de God of War à japonesa, tanto em escala quanto em temática; a esperança de inovação está na direção de arte e no combate, que se seguir a tendência recente de beat’em ups, será menos complexo e mais profundo. Falta saber se o povo que chora tanto que os jogos japoneses “não são do gosto ocidental o suficiente” vai acabar reclamando justamente da Capcom se inspirar em um sucesso ocidental… Já Dragon’s Dogma pode ser qualquer coisa, de um novo Monster Hunter a um complexo mundo aberto de ação que jogará fora toda a gordura desnecessária de um Skyrim para se concentrar no que a maioria realmente quer daquele jogo: caçar dragões.

No lado mais doidão, Suda 51 não pára, mesmo com seus jogos não vendendo tão bem: agora com o suporte da Warner (Shadows of the Damned saiu pela EA, No More Heroes pela Ubisoft no Wii e Konami no PS3), ele vai ainda mais fundo na temática trash com Lollipop Chainsaw – talvez o jogo de esfolar zumbis mais bizarro que você jamais jogará, estrelando uma cheerleader criada para ser caçadora de mortos-vivos e que anda com a cabeça decepada do namorado pendurada na cintura. Parando para pensar, só esse detalhe já é uma declaração de intenções – ainda mais vindo de alguém que, até então, só tinha feito jogos com protagonistas masculinos ironicamente badass. Para completar, o jogo é uma parceria com James Gunn, cineasta com trabalhos para a Troma no currículo – ou seja, a credibilidade de filme B está garantida. E você não verá tanto fan service punheteiro e purpurina/arco-íris voando em nenhum outro jogo de zumbi.

No lado mais doidão, Suda 51 não pára, mesmo com seus jogos não vendendo tão bem: agora com o suporte da Warner (Shadows of the Damned saiu pela EA, No More Heroes pela Ubisoft no Wii e Konami no PS3), ele vai ainda mais fundo na temática trash com Lollipop Chainsaw – talvez o jogo de esfolar zumbis mais bizarro que você jamais jogará, estrelando uma cheerleader criada para ser caçadora de mortos-vivos e que anda com a cabeça decepada do namorado pendurada na cintura. Parando para pensar, só esse detalhe já é uma declaração de intenções – ainda mais vindo de alguém que, até então, só tinha feito jogos com protagonistas masculinos ironicamente badass. Para completar, o jogo é uma parceria com James Gunn, cineasta com trabalhos para a Troma no currículo – ou seja, a credibilidade de filme B está garantida. E você não verá tanto fan service punheteiro e purpurina/arco-íris voando em nenhum outro jogo de zumbi.

E não é só isso, não. O seu estúdio, a Grasshopper Manufacture, ainda produzirá dois jogos para download em parceria com o estúdio húngaro Digital Reality: Sine Mora e Black Knight Sword. Esse último, pelo menos de acordo com a demonstração feita na Gamescom, parece perverter a estética de livros infantis de fantasia e teatro de marionete com uma jogabilidade 2D/lateral recheada de sangue e humor negro, como convém ao estúdio (algo semelhante pode ser visto em algumas fases de Shadows of the Damned). Enquanto isso, Sine Mora é um “jogo de navinha” lateral com um visual “diesel-punk” (seja lá o que isso for) acachapante, utilização de câmera dinâmica a la Shadow Complex e uma mecânica pouco usual para games do gênero: não há vidas, e sim extensão de tempo a cada inimigo que você derrota (incluindo chefes) e armas/dispositivos de manipulação temporal. Ainda por cima, a trilha é de Akira Yamaoka, também. Considerando a trilha de Shadows of the Damned, é uma ótima notícia.

E não é só isso, não. O seu estúdio, a Grasshopper Manufacture, ainda produzirá dois jogos para download em parceria com o estúdio húngaro Digital Reality: Sine Mora e Black Knight Sword. Esse último, pelo menos de acordo com a demonstração feita na Gamescom, parece perverter a estética de livros infantis de fantasia e teatro de marionete com uma jogabilidade 2D/lateral recheada de sangue e humor negro, como convém ao estúdio (algo semelhante pode ser visto em algumas fases de Shadows of the Damned). Enquanto isso, Sine Mora é um “jogo de navinha” lateral com um visual “diesel-punk” (seja lá o que isso for) acachapante, utilização de câmera dinâmica a la Shadow Complex e uma mecânica pouco usual para games do gênero: não há vidas, e sim extensão de tempo a cada inimigo que você derrota (incluindo chefes) e armas/dispositivos de manipulação temporal. Ainda por cima, a trilha é de Akira Yamaoka, também. Considerando a trilha de Shadows of the Damned, é uma ótima notícia.

E para coroar o ano japonês, a VGA nos traz uma ótima notícia sobre o próximo Metal Gear, aquele do Raiden com uma espada capaz de cortar tudo (até melancias): o jogo está sendo desenvolvido pela Platinum Games, a melhor produtora de jogos de ação frenética e com visuais incríveis da atualidade (incluindo MadWorld, Bayonetta e Vanquish). Renomeado como Metal Gear Rising: Revengeance (notem a ausência de “Solid”) e descrito como “Lightning Bolt Action” (ou seja, nada de espionagem tática), o jogo promete superar Vanquish no quesito “game de ação com cara de próxima geração” – especialmente se a promessa de poder cortar tudo, do jeito que quiser, for cumprida (e a Platinum disse em um tweet que a mecânica permanece, e a 60 quadros por segundo!). Antes que me venham chorar que não é stealth, tenham dó: Metal Gear Solid tem quatro jogos principais e dois para PSP, fora os pré-Solid Snake para MSX ou sei lá que plataforma. Ninguém vai morrer por conta de um spin-off mais direto ao ponto e sanguinolento – e como continua sob supervisão do Kojima, duvido que o universo e a narrativa sofram com isso.

E para coroar o ano japonês, a VGA nos traz uma ótima notícia sobre o próximo Metal Gear, aquele do Raiden com uma espada capaz de cortar tudo (até melancias): o jogo está sendo desenvolvido pela Platinum Games, a melhor produtora de jogos de ação frenética e com visuais incríveis da atualidade (incluindo MadWorld, Bayonetta e Vanquish). Renomeado como Metal Gear Rising: Revengeance (notem a ausência de “Solid”) e descrito como “Lightning Bolt Action” (ou seja, nada de espionagem tática), o jogo promete superar Vanquish no quesito “game de ação com cara de próxima geração” – especialmente se a promessa de poder cortar tudo, do jeito que quiser, for cumprida (e a Platinum disse em um tweet que a mecânica permanece, e a 60 quadros por segundo!). Antes que me venham chorar que não é stealth, tenham dó: Metal Gear Solid tem quatro jogos principais e dois para PSP, fora os pré-Solid Snake para MSX ou sei lá que plataforma. Ninguém vai morrer por conta de um spin-off mais direto ao ponto e sanguinolento – e como continua sob supervisão do Kojima, duvido que o universo e a narrativa sofram com isso.

Só não deixem essa notícia eclipsar o próximo jogo da Platinum, Anarchy Reigns (Max Anarchy no Japão), provavelmente o primeiro dessa leva toda a sair (previsto para janeiro de 2012 já). Trata-se de mais um beat’em up, e que ainda por cima reutiliza personagens de MadWorld, só que com um detalhe mais do que inusitado: foco em combates online. Como isso vai funcionar exatamente ainda é um mistério, já que não me lembro de nenhum jogo do gênero que tenha sido levado para o ambiente multijogador exceto em ocasionais modos cooperativos (e mesmo assim, quase sempre locais, não online). Serão combates competitivos? Se sim, apenas mano a mano, em equipe ou vale-tudo? Ou envolverão combater hordas de inimigos? Ou ainda, serão vários modos diferentes? Será mais ou menos como um jogo de luta, só que em 3D e com o espaço de movimentação e os diversos golpes que se espera de um beat’em up, ou alguma outra coisa? A curiosidade é grande.

Só não deixem essa notícia eclipsar o próximo jogo da Platinum, Anarchy Reigns (Max Anarchy no Japão), provavelmente o primeiro dessa leva toda a sair (previsto para janeiro de 2012 já). Trata-se de mais um beat’em up, e que ainda por cima reutiliza personagens de MadWorld, só que com um detalhe mais do que inusitado: foco em combates online. Como isso vai funcionar exatamente ainda é um mistério, já que não me lembro de nenhum jogo do gênero que tenha sido levado para o ambiente multijogador exceto em ocasionais modos cooperativos (e mesmo assim, quase sempre locais, não online). Serão combates competitivos? Se sim, apenas mano a mano, em equipe ou vale-tudo? Ou envolverão combater hordas de inimigos? Ou ainda, serão vários modos diferentes? Será mais ou menos como um jogo de luta, só que em 3D e com o espaço de movimentação e os diversos golpes que se espera de um beat’em up, ou alguma outra coisa? A curiosidade é grande.

E toda essa lista não inclui os jogos que serão publicados por companhias japonesas, especialmente pela Konami e pela Capcom, porém desenvolvidos por estúdios ocidentais: DmC pela Ninja Theory (Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West), publicado pela Capcom; NeverDead pela Rebellion Developments (diversos ports para portáteis, Rogue Trooper, Alien vs. Predator), publicado pela Konami; Silent Hill: Downpour pela Vatra Games (parte da Kuju Entertainment, que fez House of the Dead: Overkill e Rush n’ Attack: Ex-Patriot), publicado pela Konami; e Resident Evil: Operation Raccoon City pela Slant Six Games (SOCOM), publicado pela Capcom. Embora se tratem de estúdios ocidentais, todas essas franquias têm traços inegavelmente japoneses que não devem ser sacrificados, e a união pode inclusive gerar boas ideias a serem seguidas pelas duas indústrias – afinal, não temos nenhuma Activision ou Microsoft envolvidas para matar qualquer ideia de design inovadora que aparecer já no nascedouro. É aguardar para ver se algum deles complementa a lista acima, e se teremos um 2012 tão interessante para a inovação na indústria japonesa quanto 2011 foi.

Eu acredito que as idéias humans (em todos os campos) passam por três fases distintas: tese (a idéia), antitese (o contrário) e a sintese (o “refinamento” que pega o melhor dos dois).

Os japoneses – a nintendo – criaram os videogames como nós os conhecemos e por um tempo isso foi bom. Quando os ocidentais entraram na brincadeira (a sony e depois a microsoft) pareceu que por muito tempo eles não sabiam porque haviam vencido até então e muitos jogos japoneses acabaram virando paródias de si mesmos. Deus, o que era aquele Silent Hll 4 com buraco de tarado japones?

Não que os jogadores ocidentais sejam imunes a criticas, mas não dá pra dizer que tudo que se fala de mal dos japoneses é sem razão. Sério, se eu ver mais um discurso do poder da amizade antes da batalha contra o chefão em um Final Fantasy …

Mas ai discretamente, ao longo da decada, os japoneses foram refinando a coisa. Tirando o que era ruim (não que metal gear 4 não tenha suas japonesices, e Vanquish então…), polindo o que era legal no fim tenho muito mais espectativas com os jogos japoneses nesta proxima decada do que com os ocidentais – que alem de um publico imaturo estão engessados em produções multimilhonarias.

Sei lá, eu realmente não tenho muito tesão em ver o milésimo machão fodão atirando em coisas cinzentas. Dá pra fazer muito mais com videogames do que apenas tentar imitar o cinema sem sucesso, Dá pra extrapolar, dá pra ir alem da caixa – boas idéias nem tão bem executadas como Bioshock provam isso, assim como idéias bem executadas underrated como Enslaved tambem. E nisso eu vejo vindo da terra do sol nascente muito mais chance de vir coisa boa do que qualquer coisa que comece com um 3 no numero de continuações (raras exceções feitas como por exemplo os caras da Naughtydogs)

CurtirCurtir

O que tem no BioShock que te faz considerá-lo uma boa ideia nem tão bem executada, C? Só por curiosidade mesmo. =)

E tadinho do buraco do The Room… rsrs

CurtirCurtir

é sempre um prazer responder. Bom, vamos lá:

Bioshock tem uma excelente idéia mas conseguiu a façanha de empilhar todos os defeitos dos FPS dos dias de hoje num jogo só e isso merece um achievment a parte. Na verdade o proprio produtor confessa que eles mexeram tanto no jogo pra agradar A ou B que nem ele entende como a coisa acabou dando certo

A) O fetiche das 10 horas

o jogo devia ter acabado no Andrew Ryan. Mas ai não fechava o numero magico, o que fizeram? Enrolation, surge um novo inimigo MAIS malvado e MAIS esperto. É básicamente o que eles fazem nas HQs: tem um vilão consagrado que todo mundo gosta, qual o jeito de introduzir um novo vilão mais malvadão ainda? Ele mata o que todo mundo gosta pra mostrar como ele é mau como um pica-pau. Buloques, se quer saber a minha opinião.

B) Falando em chefão…

Sério, o que é aquela batalha contra um monstro gruaaaaaar du mau que quer unlimited pauaaa. Quer dizer, eles tiraram isso da gaveta de chefões genéricos de ultima hora, né? Que coisa mais boba, taqueopareo… alias quando metroid se tornou referencia para bioshock? nos ultimos 20 minutos de jogo? sério, os caras que fizeram esse final sequer leram alguma coisa a respeito de todo o resto do jogo?

Pra não contar que ser um big daddy não muda o gameplay, oh, que surpresa que eles não se deram ao trabalho disso também né…

C) Inimigos preguiçosos

Zumbis, denovo. Chame de splicer se quiser, se baba, corre na sua direção acefalamente e ja foi humano um dia, é zumbi. ou seja, AI zero. Jesus na cruz, eles nem percebem que voce esta atirando neles… claro que é muito mais facil programar assim né. Ai conforme voce progride voce encontra… uau, os mesmos zumbis com mais pontos de vida! Nossa, eles viraram madrugadas trabalhando nisso, não?

Eu achei bacana a idéia dos big daddys, mas isso é só

D) Plasmids sugam buloques

O que seria para ser o grande diferencial do jogo (sindrome de Half-Life 2, tem que ter uma arma diferente) foi mecanicamente executado de forma porca. Lag pra trocar não tinha nem no PSOne, faz favor né…

E)As little sisters tem a empatia de uma porta

O que era pra ser o coração da personalidade do jogo, a monstruosidade que fizeram com as pobres menininhas, que mostra o quanto rapture era degenerada é só… meh. De vez em quando voce ve uma molequinha xarope, mas isso é tudo. O jogo presume que voce tem muito mais empatia com as monstrenguetes do que efetivamente acaba criando. E porra, eu gosto de NPCs, no Halo eu me fodia sempre pra não deixar os marines morrerem (mesmo que eu não ganhe nada com isso), mas essas gurias tem a empatia de uma tabua.

E no 2 fica pior ainda, vc pega raiva dessas pestinhas viu…

F) Sindrome da Fukushida

Sério, esqueci o nome da nave do dead space (jesus, ESSE é um que consegue bater bioshock na matéria “tudo que está errado nos jogos de hoje”). Mas as missões de bioshock seguem a mesma lógica: mané aleatorio, quebrou a rebinboca da parafuseta dessa porra e eu preciso de chá quente. Ah sim, e só assim voce pode seguir adiante. Nem mestre de RPG ruim faz mais isso hoje em dia

Me poupe né?

G) Interface porca

Sério, ganhar um gene e ter que equipar na hora sem ver o que ele faz, ou ter que ir até estação? Esse é só UM exemplo de tudo que é mal feito na interface do jogo

Sério, custava dar uma polidinha minima na interface do jogo? Umazinha só, custava? sei lá, ver quantas balas eu peguei quando eu pego munição não pode doer tanto assim

O clima é incrivel, a idéia é genial e o texto é bom, mas como jogo… Bioshock dara um bom filme

CurtirCurtir

Valeu pelas explicações, C! ^^

Eu me deixo levar pelos enredos/narrativas e não costumo refletir sobre os aspectos mais técnicos, por isso a curiosidade. =)

CurtirCurtir

Já eu teria alguns reparos a fazer em alguns pontos, mas nada que cruze aquela linha entre percepção e fato – isso é, nada do que o C disse sobre Bioshock pode ser realmente desmentido com fatos concretos e demonstráveis, não que eu me lembre. É mais uma questão de diferenças de tolerância/visão. No caso do fetiche das 10 horas eu concordo 2000%, tenho o mesmíssimo problema com o 1º Dead Space. Para passar de 10 horas sem arrastar é preciso ter uma história um pouco mais tradicional, com reviravoltas mais frequentes e tudo mais (como Metal Gear Solid 2), um gameplay um pouco mais variado além de simplesmente trocar de arma/plasmid (como em Half-Life) e/ou um mundo mais expansivo e intrigante de explorar (como em Demon’s/Dark Souls – não me leva a mal, Rapture é um primor conceitual e de arte, mas continua sendo um ambiente fechado quase 100% linear, não há muito o que explorar).

No do “chefe” final também, e se não me engano foi algo que o próprio Ken Levine já disse que hoje faria diferente. Embora eu não gostaria que se eliminasse *tudo* depois do Andrew Ryan, faz sentido jogar um pouco sabendo que você foi manipulado, para reforçar a questão metalinguística do jogo.

CurtirCurtir

Isso é verdade, as diferenças de tolerância/visão contam também. No meu caso, eu ficaria frustrada se BioShock acabasse logo depois do “tapa na cara”. Descobrir a verdade e ter que continuar jogando, sabendo que fui uma marionete o tempo inteiro, tornou a experiência mais impactante pra mim. Acho que a intenção do Ken era essa mesmo, não foi só pra fechar as 10 horas mágicas. Mas concordo em relação ao chefe final.

CurtirCurtir

Eu também, Bebs. Tanto é que eu peguei muito mais leve com Uncharted do que a mecanica do jogo sugeriria porque o enredo é legal e os personagens cumprem bem ao que se propoe.

Mas aí eu te pergunto: que enredo de Bioshock? Te jogar de uma ala pra outra por um motivo bobo qualquer? Que narrativa?

Como o Fabio falou, Rapture é uma grande idéia… mas não tem nada pra voce fazer nela. Como ela é na primeira ala continua sendo até o fim.

Sério MESMO que não dava pra tirar mais disso? Mesmo?

Se isso não é desperdiçar uma boa idéia, eu realmente não sei mais o que seria…

Alem do mais, uma história simples com bons personagens ainda é uma boa história

Mas uma história complexa com personagens ruins é apenas pretenciosa.

CurtirCurtir

PS: Eu não queria que o jogo acabasse depois do Andrew, tipo ele morreu sobe os créditos.

Ok amarrar as pontas, mas daí a ter mais 1/4 de jogo foi puro enrolation. E se é o criador da coisa que ta falando, nem sou eu (embora eu concorde 140%, como se diz na Russia)

CurtirCurtir

Adoro debater os assuntos gamers aqui (gosto da visão de vocês). ^^

Um dia, quando o Fabio finalmente zerar os MGSs, vocês aceitam gravar um podcast comigo sobre a série? Podemos fazer um sobre BioShock também. =)

CurtirCurtir

Eu sempre topo gravar podcast, adoro falar 🙂

Estou levando a HD collection nas férias, espero terminar pelo menos o 3 e o Peace Walker lá (acabei de terminar o 2). Na volta já pego o 4.

CurtirCurtir

Meu conhecimento sobre Metal Gear é muito mais teorico do que pratico, mas Bioshock é algo sobre o que eu posso falar.

Alias Fabio, o Collection tem troféus?

CurtirCurtir

Tem sim, alguns bem engraçados. Depois de terminar o 2 até olhei a lista para ver o que faltava, já que quase todos dizem respeito a ramificações da história ou easter eggs (tem um na cena final que nem me toquei :P)

CurtirCurtir

Então beleza, gente. Ano que vem gravaremos esses casts. \o/

E você terminou o 2, aêeee! Nem vou falar das conspirações porque essas você só vai entender “mesmo” no MGS4 (a razão de tudo é bem melodrama japonês, tem um fator além da mera disputa de governos e grupos secretos e blás). Mas tu gostou da verdade sobre a missão do Raiden, o lance da manipulação de informações, etc? (Se for escrever sobre isso na próxima seção Back, não precisa responder. ^^)

CurtirCurtir

Tá até pronto já 🙂

Mas eu acabei o jogo com um sorriso de orelha a orelha. Tem um monte de coisa ali que me incomoda, mas é o tipo de coisa que incomoda por que provoca, não por ser preguiçoso. O maior defeito dele na verdade é o excesso de temas – e esse é um dos casos em que prefiro mil vezes ver sobrar do que faltar.

CurtirCurtir

Adorei o artigo. ^^

Achei interessante que, das empresas citadas que estão desenvolvendo pra publishers japonesas, nenhuma é americana. Às vezes me parece que os estúdios europeus são mais alinhados com os japas em termos de “pensar fora da caixa”, enquanto os americanos (não todos, claro) ficam mais presos a fórmulas seguras. Mas é uma via de mão-dupla, né? Povo reclama da “falta de criatividade” dos estúdios, mas quando sai algo diferenciado, o jogo não vende porque é “chato” e whatever (Enslaved, por exemplo). O próprio público alimenta o que critica da indústria. =/

CurtirCurtir

Ando tendo muito essa impressão com Catherine, que até vendeu bem para as expectativas da Atlus, mas… Sempre que alguém me vier com o papinho de que só tem shooter (ou matança, ou macho bombado, ou whatever) na indústria de games, eu vou querer saber se jogou Catherine ou Portal. Se não jogou, então joga ou cala a boca, que você é parte do problema. 🙂

Desses jogos todos japoneses aí pelo menos três estão no meus 10 melhores do ano, dois deles no topo absoluto, e pelo menos dois podem entrar quando terminá-los (mal comecei Skyward Sword, por exemplo).

Sobre os estúdios trabalhando com os japoneses, em geral não gosto de generalizar, mas nesse caso não tem jeito: o grande público americano tem um perfil básico e os estúdios locais geralmente seguem esse perfil. Faz parte. Acho até bom porque temos variedade, também gosto de indulgir em fantasia de poder de vez em quando. O que irrita é essa jornalistada – e uns gamers metidos a descolados – querendo fazer “análise” empurrando tudo o que não cabe nesse perfil para as margens e depois chorar que não tem inovação “em casa”. É como cozinhar mal e reclamar que o jantar do vizinho é malcheiroso sem ter experimentado, saca?

CurtirCurtir

“É como cozinhar mal e reclamar que o jantar do vizinho é malcheiroso sem ter experimentado, saca?”

Oq eu acho + engraçado éq alem de reclamar ainda não percebe q a comida do vizinho tem até alguns “traços” da sua própia comida oq pode [com 99% de certeza] agradá-lo. Mas o pessoal nunca percebe isso… 😦 [se bem q parece q essa situação tá mudando aos poucos :)]

CurtirCurtir

[…] Existem exceções, em que a qualidade da coisa é tão bacana que dá engolir as “japonezices” como a série Metal Gear ou o anime Highschool of the Dead. Mas são exceções e via de regra não dá pra contar com os amarelos. Não que dê pra contar muito mais com os ocidentais, já que se do lado de lá eles tem essa coisa com tentaculos, colegiais e poder da amizade, do lado de cá temos uma obsessão similar com militares, caras bombados e toda sorte de fantasia aborrescente. E aí eu te pergunto, estamos tão melhor assim? Não, acho até que dá pra ter mais esperança nos japas porque eles ao menos não estão tão engessados em atender o seu publico e tem uma certa liberdade criativa de tempos em tempos. Demon’s Soul, Catherine e El Shaddai mostram que quando não estão tentando ser tão amarelos os japas entendem onde estão errando e tentam acertar. Eles realmente estão tentando acertar e não só manter o status quo atual e isso é algo que temos que admirar nos japas. O artigo do Fabio Sooner me fez pensar sobre essas coisas, você deveria dar uma lida nele […]

CurtirCurtir

Eu normalmente não comento porq estou desatualizado demais do mundo dos games, mas dessa vez eu tenho que te parabenizar pelo excelente post. É difícil arrumar alguém que escreva algo bom sobre qualquer coisa, mas acho que críticos de Cinema e Games estão entre os piores. Mas vc faz um excelente trabalho.

Agora sobre o assunto: acho que os japoneses tem a vantagem de produzir mais e, por causa disso, produzir melhor. No mangá ocorre algo semelhante: existe uma grande quantidade de porcaria lançada, e algumas logram êxito e sucesso. Mas certas inovações, ou ideias brilhantes só conseguem espaço num mercado que consome de tudo e loucamente seja bom ou ruim, como no Japão. Sempre se pode dizer que quando eles inventaram Mario ou Zelda não havia concorrência. Mas na época de God of War e GTA eles criaram Ico, Shadow of Colossus ou Okami, todos obras de arte, (principalmente SoC) algo que só poderia ser produzido no Japão mesmo. Agora das franquias antigas, eu espero pouca coisa, tirando Mario e Zelda que acho que ainda colaboram muito.

Agora, na minha opinião o pior do Japão são os roteiros: eu não aturo os diálogos de Metal Gear, Final Fantasy e Kingdom of Hearts, muito dramalhão mexicano. Vi no outro post que vc tá curtindo o Metal Gear Solid 2, mas acho que o jogo seria melhor sem tanto rocambole no enredo. Por isso gosto tanto dos jogos do Fumito Ueda, é uma aula de como um enredo bom e adulto não é sinônimo de diálogo dramalhão.

Abraço

CurtirCurtir

Cara, muito obrigado, assim fico até sem graça 🙂

Eu queria ter mais tempo de fazer posts assim, mais contemplativos; vamos ver se ano que vem consigo, já que pelo menos não devo ter mais aulas na faculdade (terei estágio ainda, grrr.)

Sobre o assunto: não sei se os japoneses produzem mais, não, pelo menos não na indústria de consoles/PC. Mas não tenho estatísticas e estou indo apenas pela impressão. Por exemplo, a Nintendo não produz mais tanto quanto antigamente (vide a falta de jogos do 3DS), quase nenhuma franquia tem lançamento anual como diversas ocidentais (CoD, jogos de esporte, Assassin’s Creed etc.), e assim por diante. Mas de novo, precisaríamos de estatísticas para ter certeza.

Sobre os roteiros de dramalhão, FF realmente não me apetece, e nunca joguei Kingdom Hearts. O caso de Metal Gear Solid é mais complexo. Ao mesmo tempo me enfurece e me deixa maravilhado. No fundo o dramalhão incomoda mesmo quando é vazio, quando não se trata de um exagero caricato para sublinhar um ponto, uma ideia, e sim apenas para “emocionar o espectador”. Acho que é essa a diferença entre o dramalhão de Metal Gear e o dramalhão de FF.

Mas de qualquer maneira, acho que vale a pena notar que mesmo quando se erra pelo dramalhão, pelo menos os japoneses tentam. Eles ainda dão uma importância para roteiro que quase nenhum estúdio ocidental, principalmente americano, dá. E vale ressaltar o contraste que você fez: no Japão tem do excesso de diálogo (Kojima) ao enredo que “fala” volumes sem diálogo (Fumito Ueda). Ou seja, há uma amplitude de abordagens bastante elástica. No Ocidente, onde encontramos esse espaço todo? O mais próximo que consigo pensar é o abismo entre a testosterona de Gears of War e a sutileza de Portal.

CurtirCurtir

Parabéns pelo blog, cara. Sempre entro ansioso por coisas novas, pena ser tão preguiçoso pra comentar.

Sobre o assunto, as vezes me pego pensando sobre essa tal decadência da indústria japonesa, desisto quando lembro de Catherine e Demon’s Souls. Acho que o mercado ocidental ainda é bem rigorosos no que diz respeito a gêneros. Sempre um scfi bem definido, uma ópera espacial, uma fantasia medieval nos moldes de Senhor dos Anéis. Enfim, Demon’s Souls é a prova concreta de que se desprender de alguns moldes é um ótimo caminho.

CurtirCurtir

[…] Retrospectiva 2011: Passado, presente e futuro dos jogos japoneses […]

CurtirCurtir

Fala.

Excelente texto. Acabei vindo aqui por causa do Godmode que me liderou ao tal blog e me deparei como texto. Apenas deixo registrado que estou o usando como fonte de contra-ataque À quem não gosta da indústria Japonesa de games por ter games menos abertos e da estapafúrdia declaração do criador de megaman.

Sobre bioshock. Eu prefiro tomar ele como uma experiêrncia. Visões são diferentes e muita genta crítica Jrpgs por tentar imitar o cinema ou algo assim. Não sei exatamente que pontoi o nosso colega quer chegar com uma interatividade outras ferramentas. Sâo mídias diferentes mas querer ignorar a influência do cinema é tampar o sol com a peneira para mostrar sua frustração. Ico tem muito da tal narrativa. Claro, Bioshoclk é lento, pode ter deixado a desejar, mas pra mim foi o meu melhor game de 360 até agora.

É comum as pessoas criticarem os quadrinhos, por exermplo, por não terem amadurecido por todos esses anos. Poderíamos extender essa discussão, mas algo vai alem desses problemas e é a experiência do game em si. Eu não sou player de shooters. Vim dos consoles da nintendo e dos RPGs enlatados pelos Japoneses. Jogos que são considerados por muitos ruins por não tratarem da experiência com tanta “riqueza” como mereceriam. As pessoas reclamam de história de mais por tentar imitar o cinma ou de história de menso por ser pouco profundo.

Eu não acho que uma experiência cinematográfica seja ruim e o mercado de ames consome muitas fontes. Ele não é definido como o cinema ou mercado de novelas, mas certamente o apelo pode ser diferente para muitas pessoas. Eu acho que Bioshock trouxe muita coisa boa e falar da maneira como foi colocada seria apenas qualificar como um filhote mal parido.

Sobre o texto em si eu apenas posso dizer que ele expressou muito do que eu considero verdade e que muitos gamers mais hardcore não param para pensar. Eu acho a indústria de games engraçada. Se vc peca pela história vc não está cometendo um pecado mortal, mas por acaso se cv mexer na tradição de algo ou mesmo não trouxer mais renderização de pixels vc trouxe um pecado pior que a morte.

Esse embate de tradicionalismo e inovação. Certo. O problema é quando se traz o que chama de fluff e o que interessa fica perdido em meio à tantas possibilidades que vc mal pode se guiar no jogo sem algum guia ou algo assim. Sim, estou falando de Skyrim. Amo o game, mas ele tem sidequests e coisas demais e o foco do game é o menso importante pra muitos.

Muitos reclamam que os games Japoneses São travados e formulaicos, mas desde que me conheço por gente a inovação é inventar novas fórmulas. Porque eu haveria de reclamar se a experiência é mais interessante? Apenas porque tenho mais uma sidequests? Um extra… Poupe-me..

Até porque como foi dito. Todos temos nossas manias. O que eu acho é que essa ignorância ´natural. E mais de tudo. Bioshock ainda é bom apesar de algumas críticas que me pareceram pouco afetar minha experiência no game e eu notei essas coisas. E, sinceramente, não foi tão traumaizante quanto instituido pelo nosso colega pra mim.

Excelente texto.

CurtirCurtir

Valeu cara, obrigado mesmo pela força. Espero conseguir escrever mais coisas nessa série de textos sobre 2011. E sim, tá ficando chato essa obsessão ocidental por jogos expansivos e cheios de sidequests. Eu gosto muito de várias séries assim, como Fallout, Assassin’s Creed, Mass Effect e Grand Theft Auto, e as incluo entre os melhores games que joguei… Mas o pessoal anda confundindo mundo aberto, sidequest e horas totais de jogo com inovação/criatividade/diversão, e não é bem assim. Isso é o mesmo que achar que futebol só é bonito quando se usa esquema tático X, ou que sexo só é bom quando se faz naquela posição preferida… Enfim, é muito limitante.

CurtirCurtir

[…] “tradicionais”, 2013 viu um fenômeno raro: a retomada com tudo da vertente japonesa (bola cantada aqui desde o início de 2012). Alguns dirão que foi pela falta de RPGs ocidentais de peso, mas não é só isso: os indicados […]

CurtirCurtir